예전 활이라는 존재는 우리에겐 매우 각별했다. 무엇인가를 잡아먹는 채집단계 때부터 활과의 연관성을 지니는 화살촉을 만나게 된다. 당시 화살촉이 시위를 당기는 활과 연동돼 사용되지는 않았으나 차츰 활을 쓰는 단계로 진화한다.

특히 우리 민족에게 활은 매우 정겹게 다가온다. 주몽설화를 이야기 하지 않아도, 동이족이라는 이름을 거론하지 않더라도, 응당 우리 스스로를 활의 민족이라고 칭하곤 한다.

너무나 먼 과거 이야기를 빼고, 역사시대 가운데 가장 가까운 조선으로 향해보자. 조선을 세운 이는 다들 아는 이성계다. 그 역시 활을 다루는데 능했다. <조선왕조실록>에 그의 활솜씨를 보여주는 장면들이 여럿 등장한다.

“추장 고안위가 항복하지 않자 우리 군사들이 그를 포위했다. 이때 태조는 활과 살을 가지지 않았다. 태조는 그를 따르는 사람의 활을 대신 가져와 편전(片箭)을 사용해 이들을 쏘았다. 70여번을 쏘았는데 모두 얼굴에 바로 맞았다.”(태종실록 1권 총서 47번째 기사)

조선을 건국하기 전인 공민왕 19년(1370)의 이야기로 태조의 활약상을 보여준다. 태조의 활과 관련된 이야기는 이것 말고도 숱하게 남아 있다. 이 기사에서 보이는 편전은 ‘애기살’이라고도 부르는 화살로, 먼 거리를 쏘는데 제격이었다. 다른 나라에는 보이지 않는 조선만의 화살이라고 한다.

태조 이성계만 활을 잘 다룬 건 아니다. 조선 왕 대부분은 활을 다룰 줄 알아야 했다. 태종 이방원은 1414년(태조 14)에 처음으로 ‘세자시사관(世子侍射官)’을 둔다. 당시 세자는 세종대왕이 될 인물인 충녕대군이 아니라 세종의 장남인 양녕대군이었다.

조선시대 활의 역할은 문무에서 말하는 단순한 무(武)는 아니었다. 의례로서의 역할도 했다. 세조 때 양성지는 상소를 올려 ‘대사례(大射禮)’를 할 것을 주장했다. 이후 대사례는 매우 중요한 의례로서 위치를 점한다. 대사례 때는 왕이 직접 활을 쏘고, 신하들도 서로 활을 쏘며 상도 받고 벌칙도 받는다.

이처럼 조선 때는 왕이 직접 활을 쏘고, 세자를 위해 시사관을 두는 등 활쏘기가 성행했다. 조선에서의 활은 무예로서의 기능도 있으나, ‘대사례’에서 보듯 예와 덕을 더 중시한 측면이 강했음을 알 수 있다.

그렇다면 <탐라순력도>로 들어가 보자. <탐라순력도>는 활과 관련된 그림들이 많다. 활과 직접 연관된 그림은 ‘별방시사(別防試射)’, ‘정의강사(旌義講射)’, ‘천연사후(天淵射帿)’, ‘현폭사후(懸瀑射帿)’, ‘대정강사(大靜講射)’, ‘명월시사(明月試射)’, ‘제주전최(濟州殿最)’ 등 모두 7개가 있다. 하지만 순력 곳곳에 활쏘는 장면이 포함된 걸 보면 활과 연관 지을 수 있는 그림은 더 많다.

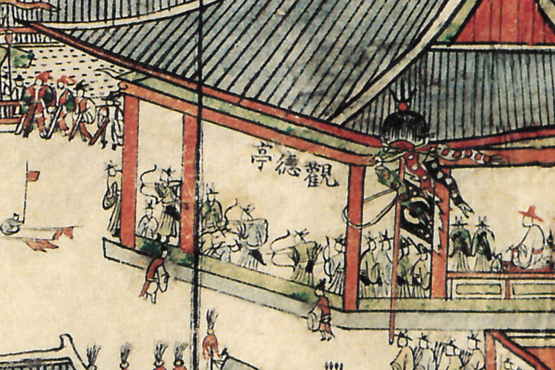

그 가운데 활쏘기 장면을 그린 ‘제주전최’를 들여다보자. ‘제주전최’가 열린 곳은 관덕정이다. 사실 ‘제주전최’는 제목과 그림 내용이 다르다. ‘전최(殿最)’라는 한자어 자체가 관리들의 치적을 심사한다는 이야기인데, ‘제주전최’는 활쏘기 장면이 들어 있기에 뭔가 잘못된 듯한 느낌이다. <탐라순력도>엔 ‘제주사회(濟州射會)’라는 제목의 그림이 있는데, 이 그림엔 활쏘기 장면이 아닌 관리들이 정좌를 하고서 앉아 있는 내용이 보인다. 따라서 ‘제주전최’와 ‘제주사회’ 두 개의 그림이 뒤바뀌었다는 점을 알 수 있다.

어쨌거나 ‘제주전최’라는 제목을 단 그림의 주 무대는 관덕정이다. 이쯤에서 ‘관덕(觀德)’의 의미를 알아둘 필요가 있다. ‘관덕’은 <예기>에 등장한다. “활을 쏘는 것은 훌륭한 덕을 보는 것이다(射者所以觀盛德也)”는 구절에서 옮겨왔다. 다른 말로 한다면 “활쏘기의 동작을 보면 그 사람의 덕을 살필 수 있다”는 뜻이 된다. 이는 활쏘기를 배울 때 반듯한 수련자세가 그만큼 중요하다는 의미로도 풀이할 수 있다.

‘제주전최’에 등장하는 인물들은 활쏘기를 가르치는 이들 뿐아니라, 유학을 공부하는 이들도 섞여 있다. 유학을 배우는 ‘강유(講儒)’만도 300명이 넘는다. 이 그림은 관덕정에서 4명의 궁사들이 활을 쏘는 장면을 담고 있다. 궁사들이 쏜 활은 표적을 향해 날아가고 있다. 표적에 적중한 화살도, 표적이 미치지 못해 중간에 떨어진 화살도 있다.

참고로 화살이 적중했는지, 그렇지 않은 것에 대해 쓰는 한자들이 다르다. 표적에 맞으면 ‘획(獲)’, 밑으로 쳐지면 ‘유(留)’, 화살이 표적을 벗어나 위로 올라가면 ‘양(揚)’, 왼쪽으로 가면 ‘좌방(左方)’, 오른쪽으로 화살이 향하면 ‘우방(右方)’이라고 한다.

임금이 행하는 ‘대사례’에서는 표적에 화살이 맞으면 북을 치고, 맞히지 못하면 쇠를 치도록 돼 있다. ‘제주전최’에도 관덕정 마당에 커다란 북이 놓여 있다. 관덕정 앞마당에서 진행된 활쏘기 때도 대사례의 경우처럼 북을 쳤는지, 아니면 북의 신호에 따라 활을 쏘았는지 그게 궁금하다.

<김형훈 기자 / 저작권자 ⓒ 미디어제주 무단전재 및 재배포 금지>